Top 10: Así fue la ciencia en 2014

1. La crisis del ébola

El asunto de carácter científico que más ha interesado y preocupado

durante el año que termina se conoció en marzo, cuando el gobierno de la

República de Guinea informó de un

brote de virus del Ébola.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se hizo eco días después,

pero como reconoció su directora Margaret Chan en una reciente

entrevista para la BBC,

“el mundo entero, incluida la OMS, no vio lo que se estaba desplegando,

lo que iba a ocurrir ante nuestros ojos”. “Nos relajamos, solo para

descubrir en junio que la enfermedad estaba regresando”. La OMS declaró

la emergencia global el 8 de agosto.

A fecha 12 de diciembre,

la OMS contabiliza 18.152 casos, con 6.548 fallecimientos. La epidemia

prosigue en Guinea, Liberia y Sierra Leona. El secretario general de las

Naciones Unidas, Ban Ki-moon,

declaró que confía en la erradicación del brote para mediados de 2015.

Virus del Ébola al microscopio electrónico (NIAID)

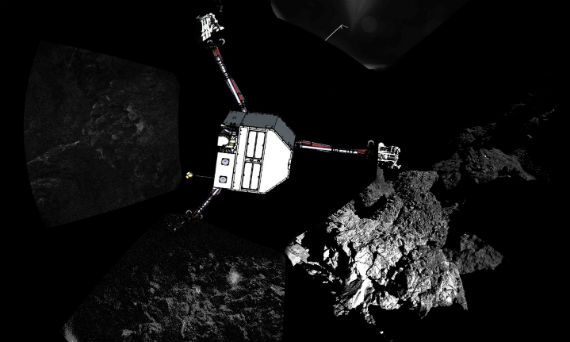

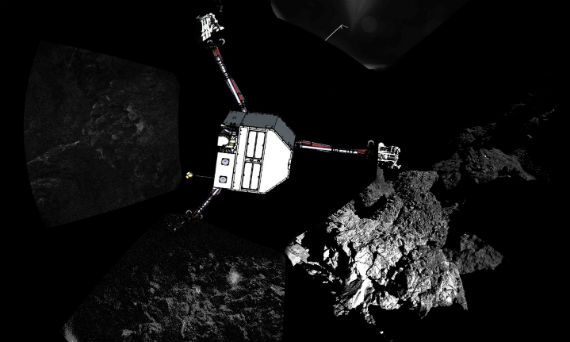

2. Rosetta aterriza en un cometa

El primer artefacto de creación humana que logró posarse sobre un cometa ha marcado este año

un nuevo hito en la historia de la exploración espacial, una proeza tecnológica que recibió amplia cobertura en medios de todo el mundo. El 12 de noviembre la sonda

Rosetta de la Agencia Europea del Espacio (ESA) liberaba su módulo

Philae con destino a la superficie del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. El

aterrizaje del robot

fue más accidentado de lo previsto, situándolo en una zona de sombra

donde sus paneles solares no lograron mantenerlo operativo durante mucho

tiempo. Pero en las horas en que

Philae estuvo

activo, recogió infinidad de datos que ayudarán a comprender el

nacimiento del Sistema Solar. Gracias a esta misión ya sabemos que el

cometa

Chury alberga moléculas orgánicas y que

su agua es isotópicamente diferente a la terrestre,

lo que parece descartar la hipótesis de que los océanos de nuestro

planeta tuvieran su origen en el impacto de este tipo de objetos.

Imagen del cometa durante el aterrizaje (ESA/Rosetta/Philae/CIVA)

3. La NASA vuelve al espacio

Han transcurrido ya 42 años desde el último viaje del ser humano más

allá de la órbita terrestre, y hoy cunde la idea de que es el momento de

resucitar el espíritu de exploración que llevó a 12 astronautas a la

Luna entre 1969 y 1972. Fruto de este renacimiento son los proyectos de

la NASA de enviar misiones tripuladas a la Luna, a algún asteroide o

incluso a Marte. Sin embargo, desde la cancelación del programa Apolo la

agencia estadounidense no había vuelto a disponer de naves aptas para

el espacio profundo. El pasado 5 de diciembre, el vehículo de la próxima

generación de exploradores espaciales

hizo su debut en un primer viaje sin tripulación. La

Orión

voló durante cuatro horas y media y sobrevivió a una reentrada en la

atmósfera a 32.000 kilómetros por hora y 2.200 grados centígrados, una

auténtica prueba de fuego que terminó con un exitoso amerizaje en el

Pacífico y que anticipa el regreso del ser humano al espacio.

Despegue de la nave Orión (NASA/Bill Ingalls)

4. El eco del Big Bang que se apagó

Los astrofísicos están cada vez más cerca de ser testigos del origen

del universo. Aunque esto pueda parecer un imposible, lo cierto es que

los primeros instantes de la existencia del cosmos dejaron una impronta

que aún es observable en la radiación cósmica de fondo de microondas,

una especie de eco del Big Bang. En marzo, científicos del

telescopio BICEP2, situado en el Polo Sur,

anunciaron

que en este fondo habían detectado las ondas gravitatorias primordiales

de ese eco, una especie de distorsión del espacio-tiempo que aporta una

prueba concluyente de la inflación del universo en los momentos

posteriores al Big Bang. El descubrimiento fue ovacionado por la

comunidad científica, pero la posterior publicación de los resultados

dejó a algunos expertos con la sensación de que las pruebas eran

débiles. En septiembre, los

datos aportados por el telescopio espacial Planck

de la Agencia Europea del Espacio sugerían que la señal de BICEP2 era

en realidad una interferencia del polvo cósmico. El debate prosigue.

Telescopio BICEP2, en el Polo Sur (Steffen Richter, Harvard University)

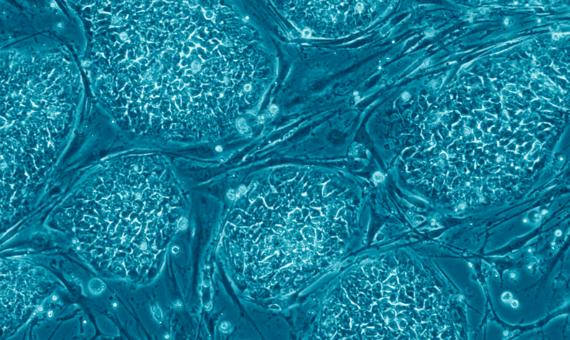

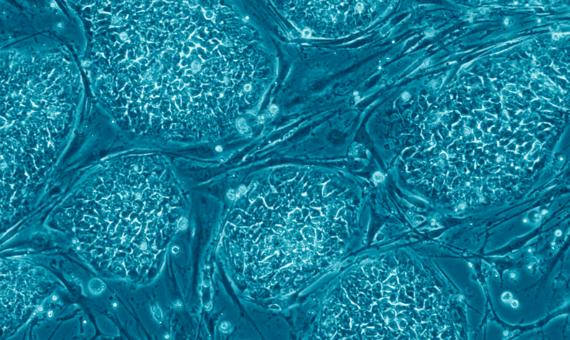

5. Luces y sombras de las células madre

El de las células madre es un campo prometedor del que se esperan

grandes beneficios para el futuro de la medicina personalizada. Desde

abril de 2014 la promesa está más cerca de hacerse realidad gracias a

dos equipos

de investigadores que han superado el hito de crear células madre

embrionarias genéticamente idénticas a personas adultas. El

procedimiento es similar al que en 1996 se empleó para crear la oveja

Dolly,

pero su objetivo en humanos no es clonar gente, sino fabricar órganos y

tejidos a medida para cualquier paciente que lo precise. Sin embargo,

la ciencia de las células madre también ha tenido su lado oscuro en el

año que termina. El 5 de agosto, el científico japonés

Yoshiki Sasai se ahorcó en su instituto después de demostrarse la falsedad de

dos estudios

que describían un método revolucionario y sencillo para obtener células

madre humanas y en los que el investigador había participado. Según las

pruebas, el montaje fue obra de la autora principal, Haruko Obokata;

Sasai era inocente, pero en una nota de suicidio afirmó sentirse

responsable como vicedirector del centro.

Células madre embrionarias humanas (Nissim Benvenisty)

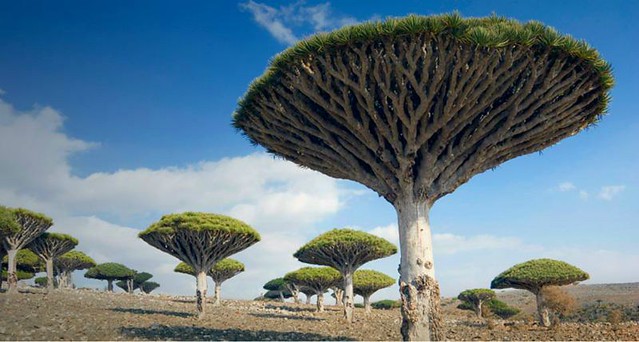

6. Ingeniería inversa de la naturaleza

Una de las áreas de investigación más originales e innovadoras en la

ciencia actual es la biología sintética, que busca practicar una especie

de ingeniería inversa de la naturaleza para crear células de diseño. En

2014 la biología sintética ha logrado dos grandes avances. El primero,

publicado en marzo,

fue la construcción del primer cromosoma artificial de levadura, el

organismo más sencillo empleado en los laboratorios que posee células

con núcleo. En el futuro, los científicos podrán diseñar células capaces

de producir medicamentos, elaborar biocombustibles o descontaminar

vertidos. Tal vez los bioingenieros no solo serán capaces de fabricar

genes a voluntad, sino que la propia capacidad del ADN se multiplicará

gracias a la posibilidad de ampliar el código genético que la naturaleza

lleva empleando miles de millones de años. En mayo, un equipo de

investigadores

conseguía añadir dos bases artificiales a las que el ADN utiliza de forma natural y que se representan por las letras A, T, G y C. El alfabeto genético extendido es

una puerta abierta a la creación de proteínas con funciones hasta ahora insospechadas.

La levadura es el organismo más sencillo usado en los laboratorios (NYU Langone Medical Center)

7. Llévese su genoma por 1.000 dólares

Desde que en 2003 concluyó el

Proyecto Genoma Humano,

los pronósticos del futuro de la medicina han imaginado un día en el

que la secuencia completa de nuestro ADN estará a nuestro alcance y al

de los médicos, que podrán leer en nuestros genes cuáles son las

enfermedades que nos amenazan, cómo prevenirlas, y qué tratamientos son

más adecuados para nuestro perfil. El primer obstáculo para cumplir este

vaticinio es bajar el coste de secuenciar un genoma desde los 3.000

millones de dólares que costó el primero hasta una cifra asequible que

las compañías de seguros médicos estén dispuestas a cubrir; este importe

suele cifrarse en 1.000 dólares, unos 800 euros. El pasado 14 de enero,

la compañía Illumina anunció que lo ha conseguido con su nuevo sistema

HiSeq X Ten.

Sin embargo, los expertos advierten de que la interpretación de la

vasta información contenida en el genoma de una persona aún será un

escollo a superar.

Set de 10 máquinas analizadoras de genomas (Illumina)

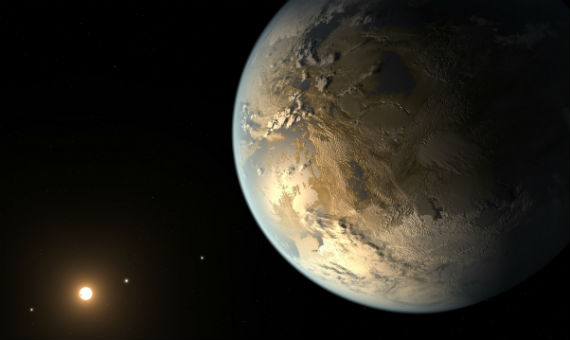

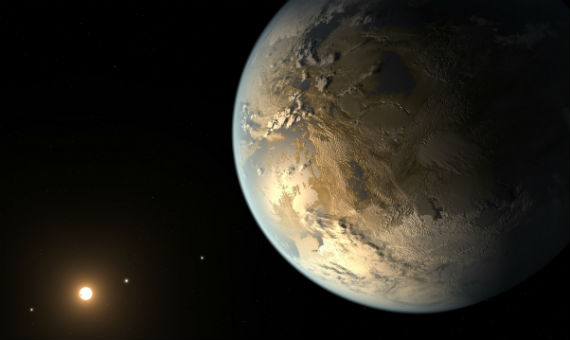

8. La primera “tierra” lejos de la Tierra

A pesar de que la búsqueda de organismos alienígenas o de sus

manifestaciones hasta ahora ha sido infructuosa, los astrobiólogos no

pierden la esperanza de demostrar que la vida es un fenómeno común en el

universo y que debería surgir allí donde las condiciones sean

propicias, como ocurrió en la Tierra. Al menos ya tenemos la certeza de

que los planetas en nuestra galaxia son prácticamente incontables, y la

seguridad estadística de que muchos de ellos deben de tener un tamaño

adecuado y una temperatura moderada. Ya conocemos el primero con estas

características:

Kepler 186f, a casi 500 años luz de nosotros,

fue descrito en abril en la revista Science

como el primer exoplaneta habitable y con enormes posibilidades de

albergar vida. Todo indica que en los próximos años el catálogo de

segundas tierras se multiplicará.

Recreación artística del planeta Kepler-186f (NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech)

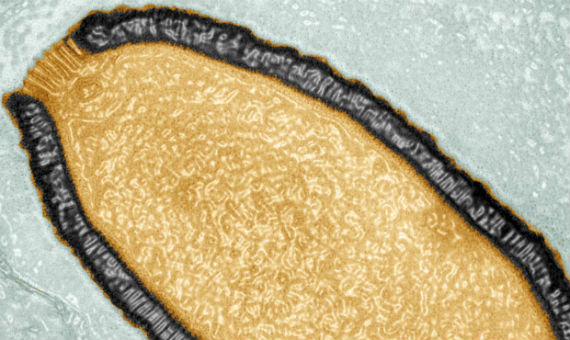

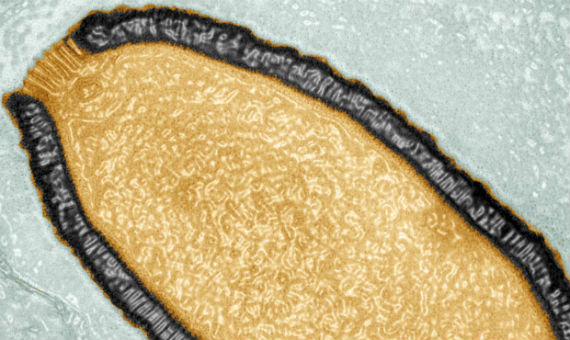

9. Un virus gigante resucita del hielo

Como cada año, la literatura científica ha continuado aportando

pruebas del cambio climático y predicciones sobre sus consecuencias. Y

si casi todas estas son aterradoras, ahora ha venido a sumarse la

posibilidad de que la desaparición de los hielos permanentes libere

microorganismos potencialmente patogénicos que se han conservado frescos

en los suelos helados. En marzo, un equipo de científicos rescató del

permafrost de Siberia

un virus hasta ahora desconocido

y que ha resultado ser el de mayor tamaño jamás hallado, más de una

milésima de milímetro, un verdadero coloso para los de su clase. Después

de 30.000 años bajo el hielo, el

Pithovirus sibericum

volvió a la vida infectando a las amebas, sus hospedadores naturales.

Ha sido solo una advertencia, ya que el virus no es peligroso para los

humanos. Pero otros podrían serlo.

Pithovirus sibericum (Julia Bartoli)

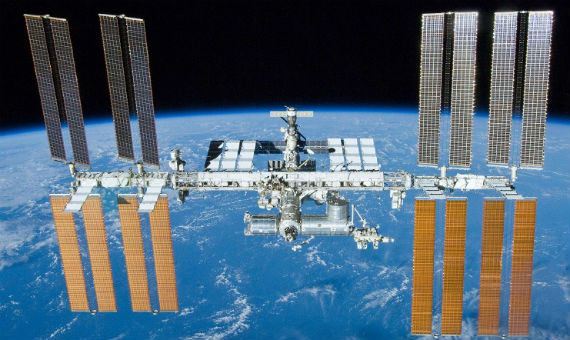

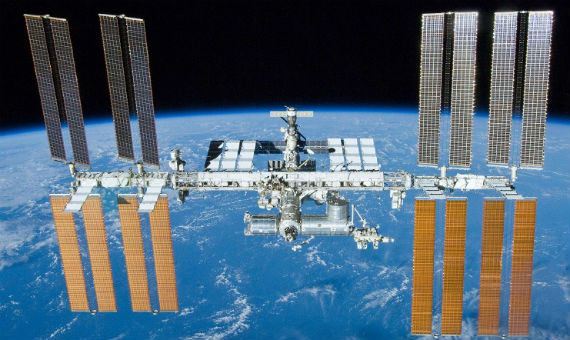

10. ¿Plancton marino en el espacio?

Tal vez la noticia científica más estrambótica de 2014 la protagonizaron los cosmonautas rusos de la

Estación Espacial Internacional (ISS),

cuando una recogida de muestras en el exterior de las ventanas de la

instalación orbital dio como resultado la supuesta presencia de restos

de plancton marino. Así

lo divulgó la agencia rusa de noticias ITAR-TASS el 19 de agosto, citando al jefe de la misión rusa en la ISS, Vladimir Solovyev. Un portavoz de la NASA

negó todo conocimiento oficial

sobre la cuestión. Por su parte, en respuesta a la pregunta de una

usuaria en las redes sociales, la agencia alemana del espacio DLR

confirmó el hallazgo de ADN bacteriano, sin pronunciarse sobre el asunto del plancton. Aún no se ha publicado ninguna conclusión científica del experimento ruso.

Estación Espacial Internacional en la actualidad (NASA)

Javier Yanes para Ventana al Conocimiento